2008年08月07日

不要と言われれば退く覚悟はできている

流石に違法性を認めざろう得なくなったようですね。

以下は日経PB『ITpro』の記事です。

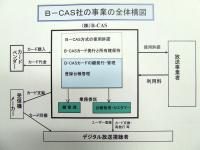

BSデジタル放送の限定受信システム(CAS)として登場し,2004年に地上デジタル放送などのコピー制御にも広く採用されてから,デジタル放送によ

るテレビ視聴に欠かせないアイテムとなったB-CASカード。発行元であるビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)はそれ以降,事

務所就業者数20人程度の小規模所帯でありながら,一躍重大な社会インフラを担う存在となった。一方,その役割の大きさと会社規模のアンバランスさ,不透

明な収支構造などに対し,ネット上などではさまざまな噂や批判の声が絶えない。B-CAS社とは一体,どんな会社なのか。同社代表取締役社長である浦崎宏

氏に聞いた。

事業内容と取引先について教えてください。

放送事業者に対するB-CAS方式の使用許諾とB-CASカード発行・所有権保持,カード機能の軸となる鍵の発行・管理,B-CASカードを利用する一般視聴者の登録台帳管理が事業のすべてです。鍵の発行・管理と登録台帳管理は外部へ業務委託しています。

よって,収入元となる取引先は,使用許諾先である放送事業者とカード支給先の受信機メーカー(1枚あたり100円の手数料)。実際にカードをご利

用になる受信機ユーザーからは通常,費用はいただいておりません(再発行時などのケースのみ2000円の費用を徴収)。支出先はカードそのものを作成する

カードベンダーと業務委託先です。

ローカル局を含めたすべての放送事業者が取引先となるのですか。

直接取引を結んでいるのはNHKを含むBSデジタル放送事業者と110度CS放送事業者。地上波局に関しては1社ごとの契約では膨大な数となるため,デジタル放送推進協会(DPA)を通じて一括契約しています。

カード支給先となる受信機メーカーは何社ありますか。

85社です。電波産業会(ARIB)規格に則った受信機を製造していれば,規模や実績にかかわらずすべてのメーカーにカードを支給しています。

取引しているカードベンダーとは。

先方との契約により公表できませんが,信頼できる規模・実績をほこる取引先であるとだけ申し上げておきます。

登録台帳はどこで管理しているのですか。

プライバシーマークを取得している外部の業務委託先で管理されており,弊社建物内では管理しておりません。しかし,周囲の意見などを受けて,弊社

でもプライバシーマーク取得の準備を進めています。なお現在,登録は任意となっているため,登録者数はデジタル視聴者全体の2~3割程度。受け取った個人

情報はカスタマーサービスに役立てるほか,登録者の同意に基づき当方の主要取引先(放送事業者)へと提供します。

株式会社では情報公開に限界がある

収支構造について,最近になって過去の収支実績公表に踏み切った理由は。

ソフトウエア方式によるコンテンツ保護(RMP)導入が2008年2月に正式に断念されたことに伴い,将来にわたって社会的重要度が増したためです。2007年から検討を開始し,情報公開のレベルを引き上げることにしました。

これまで公表してこなかった理由は何ですか。

設立元も主要取引先も放送事業者および関連事業者であり,いわば仲間内でお金が回っていた状態です。外部に公表するモチベーションが低く,また,公共性の高い事業を行っている性格上,セキュリティを考慮して公表を差し控えた面もあります。

売上高に対して利益が低いことを疑問視する声がありますが。

カード作成費や業務委託費などの支出を「システム利用料」の形で放送事業者に請求しているだけで,経営安定に必要な程度の微量な利益しかあげてい

ません。利益が多くあがるということは放送事業者が支払い過ぎているという状況を示しており,株主としての立場からも弊社が指摘を受けることになってしま

います。

売上原価から管理費・運営費を引いた原材料費を詳細に示す意思はありますか。B-CASと一部関係者の間で不正な取引きと会計が行える可能性を指摘する声もあります。

発行枚数から1枚あたりの単価を推測していただいても分かると思いますが,そのような事実は一切ございません。カード原料費に関しては客観的な基

準がないので評価が難しい面もありますが,一般的なプリペイドカード・クレジットカードと比較して単価が高すぎるということはないと考えています。

公的機関であればそこまで踏み切ることもあり得ますが,株式会社としての性格上,取引先情報でもある原価をすべて公表するのは難しいでしょう。しかし,社会的注目度を踏まえ,例えば公開している財務資料に対する解説を加えるなど,より透明性を高めていく考えはあります。

民間だからできる「サービス性の追求」

コピー制御導入以降の社会的責任をかんがみると,「民間企業」として活動していくことに疑問の声もあります。

民間企業として活動することで,公的機関にはないサービス性を追求できるメリットがある,と考えています。もともと,BS系放送事業者がCASを活用す

るために設立した企業であり,民間の性格を強く持っていたことが株式会社である由来です。コンテンツ保護業務が加わったことで公益性が強まったとは認識し

ています。

今後も,公的機関へと移行する計画はありませんか。

それは放送事業者を中心とした関係者全体で決めること。我々としては,与えられた責務の中でベストを尽くすことを考えるだけです。

仮に公的機関へと移行した場合,監督官庁が総務省ではなく経済産業省となる可能性をデメリットと捉えることも考えられます。

それは私の口からはお答えできません。総務省を含めた関係者全体の判断によるものと考えられます。

逆に民間企業であり続けるメリットとは何ですか。

「サービス性向上の追求」が大きな要因としてあげられます。また,B-CAS社自体,いつまで存続するのか分からない企業であることも重要な事実です(関連記事)。

CASやコンテンツ保護の世界は進展が目覚ましく流動的。数年で枠組みが大きく変わることもあります。スタッフ採用時にも将来性のある若手ではなく,各放

送事業者やベンダーで実績のある即戦力のみを採用するのは,枠組みが変わってB-CASが不要となった際,いつでも会社をたためるようにするための準備の

一環です。それも含めて,関係者の判断によるところだと考えられます。

より良いサービスを自由競争の中で追求するのが民間企業の本来の姿。競争もなく利益も追求しない御社の今の立場でそれができるかどうかは疑問です。

競争や利益追求がなくとも,我々は放送業界において重要な役割を担っていることは間違いなく,その使命感に駆られることでより良いサービスを追求していきたいと考えています。

最後に,世間でのイメージなどに対してコメントを。

重要な役割を担ってはいますが,いつ不要と判断されてもおかしくはない,吹けば飛ぶような会社であることをご理解いただきたい。一民間企業であり

ながら,デジタル放送に欠かせないインフラとして,安定したシステムを提供できるよう使命感を持って取り組んでいます。2011年のアナログテレビ終了に

向けて役割は高まってきますが,私どもとしては,与えられた形式の中でベストを尽くすことを考えて役割を全うしたいと考えています。